直接甲醇式燃料电池(DMFCs)能将甲醇的化学能转化为电能,具有高能量密度和高便携性的特点,近年来受到了广泛的关注。DMFCs阳极发生的甲醇氧化反应(MOR),涉及六电子转移过程,动力学非常滞缓,需要高效稳定的催化剂来加快反应动力学。

尽管人们围绕MOR催化剂的发展做了很多工作,但目前在DMFC中最好的MOR催化剂依然是Pt族金属(PGMs),这很大一部分原因是PGMs能在0.4~0.6 V(vs. RHE,下同)左右催化甲醇氧化,低于阴极氧还原反应的理论过电位(1.23 V)。然而,贵金属的使用带来的高催化剂成本必然会阻碍DMFCs的发展。非贵金属Ni(OH)2作为电催化剂,已被用于催化多种氧化反应,其中也包括MOR。但被用于催化MOR之前,需对其在1.35 V以上进行电化学预氧化,形成NiOOH,因为传统六配位的Ni价带费米能级附近的电子转移受到限制,只有形成Ni3+,材料中才会形成电荷转移轨道促使甲醇氧化。遗憾的是,在DMFCs中无法形成如此高电位的预氧化条件,因此限制了传统Ni(OH)2在DMFCs中的应用。

鉴于此,新加坡国立大学Junmin Xue和Stephen Pennycook,新加坡科技研究局Zhi Gen Yu,以及布鲁克海文国家实验室Yonghua Du基于之前他们的一项研究,报道了一种具有交替四/六配位Ni原子的Ni(OH)2纳米带(NR-Ni(OH)2)作为MOR催化剂。一方面,Ni的配位数降到四,使得费米能级附近的电子离域化,形成了利于六电子转移过程的电荷转移轨道;另一方面,四/六配位的结合,实现了高效甲醇氧化。

该催化剂在碱液中起始电位低至0.55 V,在DMFC中实现了0.58 V的开路电压,接近Pt和PtRu催化剂,是作者所知晓的首个能在DMFC装置中实现可观开路电压的非PGM催化剂,并且能实现零CO毒化,展现优异稳定性。

该工作以“Materializing efficient methanol oxidation via electron delocalization in nickel hydroxide nanoribbon”为题发表在国际著名期刊Nature Communications上。

图文解读

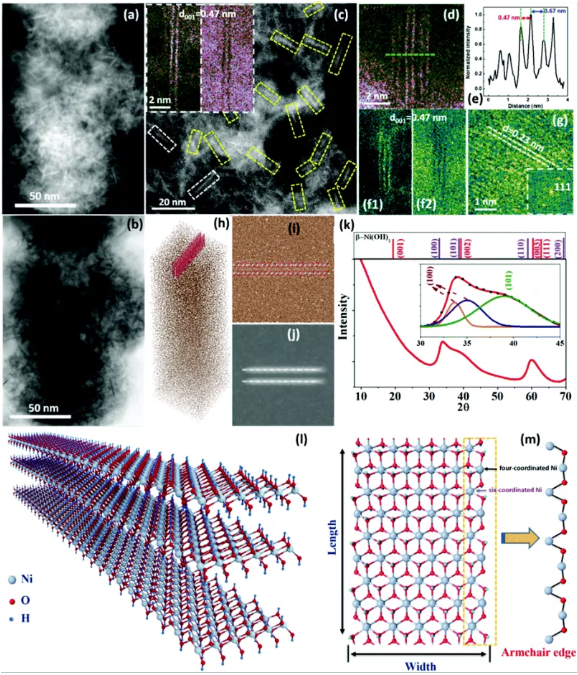

此前报道的NR-Ni(OH)2的物相和结构

本文所研究的MOR催化剂NR-Ni(OH)2是原班人马不久之前在著名期刊Energy Environ. Sci.上报道的用于水裂解的催化剂,该催化剂是通过电化学氧化NiS2得到,厚2到3层,宽2到5 nm,具有丰富的四/六配位交替的Ni原子。在本文中,作者结合理论与实验,详细研究了该催化剂作为DMFC中MOR催化剂的构-效关系。

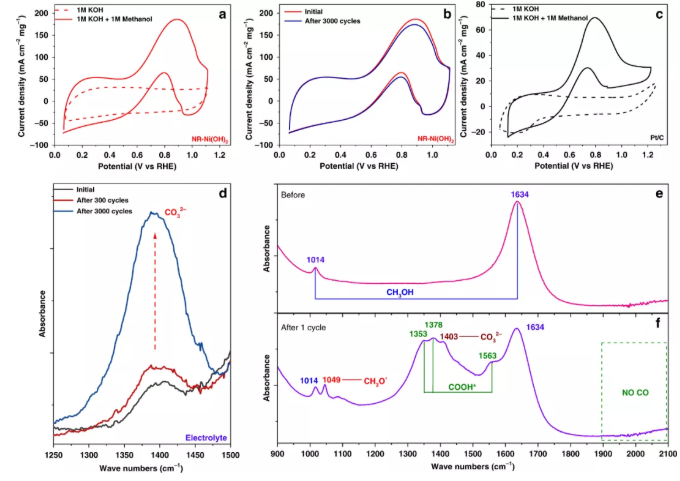

图1 NR-Ni(OH)2在1 M KOH + 1 M CH3OH中的催化活性

作者采用三电极体系在1 M KOH + 1 M CH3OH溶液中测试了NR-Ni(OH)2的MOR活性,氧化起始电位低至0.55 V,氧化峰电位为0.89 V,低于ORR理论电位1.23 V,空白测试表明氧化电流是来自MOR,3000圈CV处理后氧化峰的位置和电流密度没有明显的改变。与Pt/C相比,两者起始电位相近,虽然Pt/C的峰电位较小,但峰电流密度也较小,另外计时电流测试表明NR-Ni(OH)2具有更好的稳定性。进一步地,利用DMFC装置,作者得到NR-Ni(OH)2的开路电压为0.58 V,与Pt/C和PtRu/C相近,而α/β-Ni(OH)2、Ni金属和NiFe LDH几乎没有电压。在1.0 mA cm-2电流密度下进行恒电流放电,以NR-Ni(OH)2和Pt/C分别为阳极和阴极催化剂的全电池有着比两极都以Pt/C为催化剂的全电池好得多的稳定性。

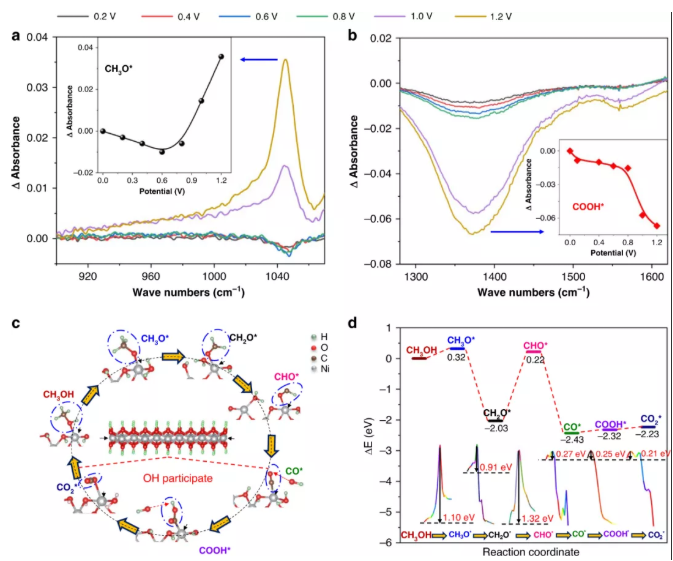

傅里叶变换红外光谱(FTIR)被用来研究NR-Ni(OH)2的甲醇氧化过程。结果发现随CV圈数增加,溶液里的CO32-含量持续增加,表明甲醇被氧化成了CO2;对电极表面进行研究发现1圈CV后材料表面残留的物种为CH3O*和COOH*,与Pt/C表面残留的往往是CO*和COOH*不同。

图2 NR-Ni(OH)2的MOR机理

原位FTIR测试发现1圈CV过程中CH3O*的量在0.6 V左右骤增,COOH*的量在0.6 V左右骤减,证实反应在0.6 V左右开始。DFT计算结果表明,四配位的Ni相比饱和六配位的Ni对甲醇具有更低的吸附能。在后续脱氢步骤中,邻位六配位的Ni原子会参与O-H键和C-H键的断裂,H原子会吸附到临近的不饱和OH上。

结合FTIR和计算的能量结果,作者提出MOR路径为CH3OH*→CH3O*→CH2O*→CHO*→CO*→COOH*→CO2*。值得注意的是,CO*氧化为COOH*的能垒与CH3OH脱氢的能垒相比小得多,因此该反应步是很快的,这与原位FTIR没有检测到CO*的结果相一致,也表明NR-Ni(OH)2催化MOR时CO毒化效应是可忽略的。

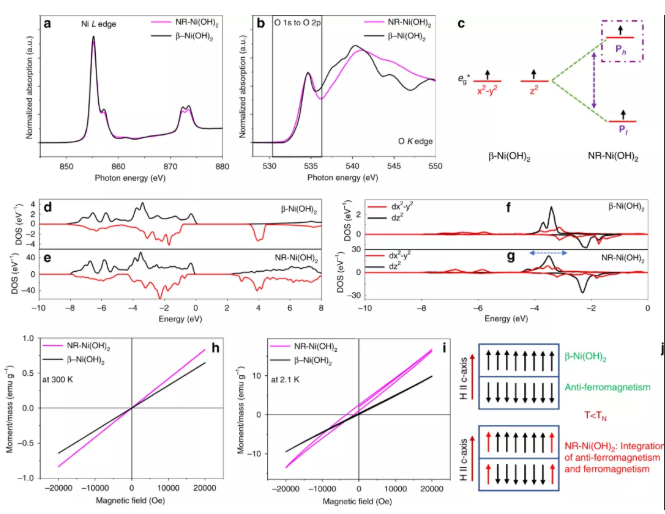

图3 近边X射线吸收精细结构(NEXAFS)和磁性测试

为了更深层次揭示NR-Ni(OH)2优异MOR活性与其交替四/六配位Ni原子结构之间的关系,作者首先对材料进行了NEXAFS表征,O的K边吸收谱结果表明,NR-Ni(OH)2相比β-Ni(OH)2,eg*轨道发生了分裂,形成了一个能量更高一点的轨道(Ph)和一个能量更低的轨道(Pl)。DFT计算所得的NR-Ni(OH)2和β-Ni(OH)2的PDOS表明NR-Ni(OH)2的UHB是离域化的,并且UHB是分裂的,电荷密度等值面图表明UHB的离域化是由四配位的Ni原子引起的。NR-Ni(OH)2和β-Ni(OH)2的eg*轨道的PDOS以及电荷密度等值面图表明NR-Ni(OH)2的LHB也是离域化的,并且也是由四配位的Ni原子引起的。进一步结合超导量子干涉器(SQUID)磁强计对材料进行的磁性研究,作者表明离域化的电子位于LHB的Ph轨道,能量高且靠近费米能级。

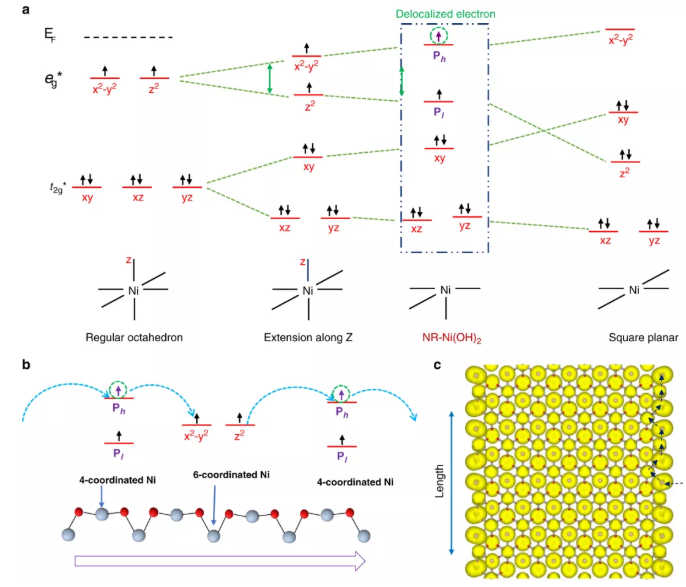

图4 NR-Ni(OH)2的电子轨道和电荷转移路径图

基于NR-Ni(OH)2存在轨道分裂和电子离域的电子结构,作者揭示了交替四/六配位Ni原子结构上电荷转移的机理:四配位Ni高能占据轨道Ph上离域化的电子可以转移到旁边六配位Ni原子的(x2-y2)和z2轨道上,接着又转移到下一个四配位Ni原子的Ph轨道上,如此转移下去直到电子被收集。若全是四配位的Ni原子,由于费米能级以下的轨道被全占满,此时电子的转移将受阻,因此Ni原子四/六配位交替排列的方式能保证电子转移,是促进MOR的关键。

总结展望

本文报道了一种具有四/六配位Ni原子交替排列结构的Ni(OH)2纳米带,是非常有潜力的MOR催化剂,它在DMFC中能表现出优异的催化活性和稳定性。其中高的MOR活性来源于四配位的Ni会发生轨道分裂和电子离域,且离域电子分布在高能轨道上,当与六配位原子结合形成交替排列的结构,可形成电子转移的路径,促使甲醇发生氧化,解决了传统Ni(OH)2因电子转移受阻而无法用于DMFC的难题。当然,这种材料还需要得到更加深入的研究和进一步的优化,才能在DMFCs中大显身手。

来源:催化开天地

微信公众号

微信公众号

陕公安备61080202000314号

陕公安备61080202000314号